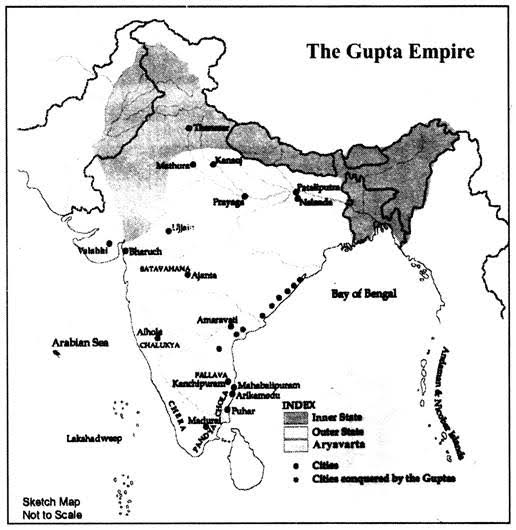

The Gupta Empire: For almost five centuries after the fall of the Mauryan Empire, there was no united state or sovereign power in India. During this period many foreign nations like Bahuk, Greek, Shok, Pahub, Kushan etc. entered India. Although the Kushans dominated some parts of India, the state unity of India was not restored. Finally, in the 4th century AD,

a strong empire led by the Gugurajas emerged on the ruins of the Kushan and Satavahana kingdoms, ushering in a new chapter in the political and cultural life of India. Nothing special is known about the origin of the Gupta dynasty. According to many, the corner of the Gupta emperors was staffed under the ancestral Kushan emperors. It is known from the contemporary inscriptions and the account of the Chinese traveler It-Singh that a king named Srigupta ruled east of Nalanda in the early part of the Gupta dynasty.

গুপ্ত সাম্রাজ্য (The Gupta Empire):

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচ শতক ধরে ভারতে কোনাে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সার্বভৌম শক্তি ছিল না । এই সময়ের মধ্যে বহুক , গ্রীক , শক , পহুব , কুষাণ প্রভৃতি বিদেশি জাতি ভারতে প্রবেশ করে । কুষাণরা ভারতের কিছু অঞলে আধিপত্য বিস্তার করলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃস্থাপিত হয়নি । অবশেষে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কুষাণ ও সাতবাহন রাজ্যের ধ্বংসভূপের ওপর গুগুরাজাদের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অভূদয় ঘটলে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় । গুপ্তবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না । অনেকের মতে , গুপ্ত সম্রাটদের কোনাে পূর্বপুরুষ কুষাণ সম্রাটদের অধীনে কর্মচারী ছিলেন । সমসাময়িক লিপি ও চিনা পরিব্রাজক ইৎ – সিং – এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে , নালন্দার পূর্বদিকে শ্রীগুপ্ত নামে এক রাজা গুপ্তবংশের প্রথম দিকে রাজত্ব করতেন ।

[১ ] প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ( ৩২০-৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ) :

গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচ – এর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত । তার সময় থেকে গুপ্তবংশের সাম্রাজ্যবিস্তার শুরু হয় । তিনি ‘ মহারাজাধিরাজ ’ উপাধি গ্রহণ করেন । তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র । প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র বিহার , বাংলার কিছু অংশ ও উত্তরপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন । তিনি ‘ গুপ্তাব্দ ’ গণনার প্রচলন করেন । মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর সুযােগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনােনীত করে যান ।

[ ২ ] সমুদ্রগুপ্ত ( ৩৪০-৩৮০ খ্রিস্টাব্দ ) :

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যে কয়েকজন খ্যাতিমান শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় , সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম । অসাধারণ সামরিক প্রতিভা , বাস্তব বুদ্ধি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযােগ্য পথ অনুসরণ ক্ষমতাই তাঁকে সাম্রাজ্য বিস্তার তথা খ্যাতির শীর্ষে পৌছাতে সাহায্য করেছিল । তার সাফল্যের স্বীকৃতি মেলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই মন্তব্যে ‘ ভারতের ইতিহাসে সমূদ্রগুপ্ত এক অবিস্মরণীয় সম্রাট , ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সষ্টা , সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যগঠনের আদর্শ দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । এলাহাবাদ প্রশস্তি , মুদ্রা , লিপি ও চৈনিক বিবরণ থেকে তার সার্বিক কার্যকলাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

সমূদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব :

সিংহাসনে আরােহণের পর সমুদ্রগুপ্ত পূর্বপুরুষদের অনুকরণে রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন । এক্ষেত্রে শক্তিমান মাত্রই যুদ্ধ করবে ও শত্রু নিপাত করবে , কৌটিল্যের শত্রু নিধনের এই আদর্শের নীতিতে প্রভাবিত হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হন ।

( ১ ) উত্তর ভারত জয় : প্রথমেই সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের ৯ জন রাজাকে পরাজিত করে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন , এরা হলেন : রুদ্রদেব , মাতিল , নাগদত্ত , চন্দ্রবর্মন , গণপতিনাগ , অচ্যুত , নাগসেন , নন্দী ও বলবমণি । এইসব রাজাদের পরাজিত করবার পর সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের দিল্লি ও পাঞ্জাবের আন্তর্গত কোটা রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের জালাকীর্ণ আটবিক রাজ্যটি গ্রাস করেন । উত্তর ভারতের সবকটি স্বাধীন জকে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করে সমুদ্রগুপ্ত “ সর্বরাজোচ্ছেত্তা ” উপাধি গ্রহণ করেন ।

( ২ ) দক্ষিণ ভারত জয় : উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করার পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত বিজয়ের জন্য মনােনিবেশ করেন । এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় তিনি দক্ষিণ ভারতের যে ১২ জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন , তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযােগ্য ছিলেন কোশলের মহেন্দ্র , মহাকান্ডারের ব্যারাজ , কৌরলের মন্ত্ররাজ , কোত্তরের স্বামীদত্ত , কাঞির বিষযুগােপ , প্রমুখ । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে , দক্ষিণ ভারতের অভিযানে সামরিক সাফল্য লাভ করলেও ভৌগােলিক দূরত্বের জন্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি । করদান ও আনুগত্যের বিনিময়ে ওই সব রাজ্যের রাজাদের রাজ্য তিনি ফেরত দিয়ে দেন , এই নীতিকে “ গ্রহণ পরিমােক্ষ ” বলা হয়েছে ।

( ৩ ) অন্যান্য রাজ্যজয় : পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে আতঙ্কিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের রাজারা প্রায় বিনা যুদ্ধেই সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করে । নেন । এছাড়া পাঞ্জাব ও উত্তর – পশ্চিম সীমান্তের অর্জুনায়ণ , মদ্রক প্রভৃতি উপজাতীয় রাজ্যও তার বশ্যতা মেনে নেয় । তার সার্বিক রাজ্যজয় সম্বন্ধে মতপ্রকাশ কালে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যর্থাথই বলেছেন , কাশ্মীর , পশ্চিম পাঞ্জাব , পশ্চিম রাজপুতনা , সিন্ধু , গুজরাট ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল । এইভাবে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন ।

( ৪ ) ভারতের নেপােলিয়ন ; সাম্রাজ্যবিস্তার শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং ‘ পরাক্রমাঙ্ক ‘ , ‘ অপতিরথ ’ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন । সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিস্তৃতি লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাকে ভারতের নেপােলিয়ন ” বলে অভিহিত করেছেন । বস্তৃত সমুদ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভার সঙ্গে নেপােলিয়নের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু পররাজ্যগ্রাসকারী ছিলেন না ।

( ৫ ) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : ব্যক্তিগত জীবনে শৈব হলেও সমুদ্রগুপ্ত বৌদ্ধধর্মসহ অন্য সব ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন । তার রাজসভায় একাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । সমুদ্রগুপ্তের সময়েই ব্রাত্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে । তার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে সিংহলের বৌদ্ধরাজা তাঁর রাজসভায় দূত পাঠান ।

( ৬ ) বহুমুখী প্রতিভা : সমুদ্রগুপ্ত রাজ্য বিজেতা ও সুদক্ষ শাসক হিসেবেই নয় , তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী , সুকবি , সংগীতজ্ঞ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । শাস্ত্রতত্ত্বে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল । এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাকে কবিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে । তিনি ছিলেন একজন সংগীত শিল্পী । বীণাবাদনরত মুদ্রায় তার সংগীতচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় ।

( ৭ ) প্রতিভার পৃষ্ঠপােষকতা : আকবরের মতাে সমুদ্রগুপ্তও বিদ্যোৎসাহী এবং প্রতিভার পৃষ্ঠপােষক ছিলেন । তার আমলে সংস্কৃত সাহিত্য চরম উৎকর্ষতা লাভ করে । এছাড়া তাঁর রাজত্বকালে গণিত , রসায়ন , জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেরও প্রসার ঘটে । এযুগের কবিদের মধ্যে হরিষেণ ও বসূবন্ধু ছিলেন উল্লেখযােগ্য এবং আর্যভট্ট ও জগভট্ট ছিলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম ।

( ৮ ) সুশাসক : সমুদ্রগুপ্ত নিজের সাম্রাজ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না । তার জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার জন্য প্রজারা তাকে দেবতার মতাে শ্রদ্ধা করতাে ।

ভারতের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের মূল্যায়ন ; প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত রাজা নিজেদের অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও কীর্তির জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন , সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম । শাসক হিসেবেও সমুদ্রগুপ্ত জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনকরেছিলেন । প্রসঙ্গত ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে , “ অশােক ধর্ম প্রচার করে যেমন অমরত্ব লাভ করেছেন , তেমনি সুদক্ষ শাসন প্রবর্তন করার জন্য সমুদ্রগুপ্ত অমরত্ব দাবি করতে পারেন ‘ । বস্তুত তার জনকল্যাণমুখী । উন্নত শাসনব্যবস্থাই ভারতের সুবর্ণযুগের ভিত্তি স্থাপন করে । এই জন্যই গােখেল সমুদ্রগুপ্তকে ‘ প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগের অগ্রদূত’বলে অভিহিত করেছেন ।

[ ৩ ] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য : গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত হন । কিন্তু বিশাখদত্ত রচিত ‘ দেবী চন্দ্রগুপ্তম ’ নাটকে কথিত আছে যে , সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী রাজা রামগুপ্তকে হত্যা করে তার ভাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । যাই হােক , দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ( ৩৮০-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ ) গুপ্ত সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে ওঠে ।

( ১ ) সাম্রাজ্য বিস্তার : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্য তিনটি নীতি অনুসরণ করেন , যেমন : বৈবাহিক সম্বন্ধ , সন্ধিও যুদ্ধজয়।সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার সর্বাধিক কৃতিত্ব হল এই যে তিনি মালব , গুজরাট ও কাথিয়াড়ের শক রাজাদের ( ক্ষত্ৰপ নামে পরিচিত ) পরাজিত করে আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন । তিনি প্রথমে পশ্চিম ভারতের শেষ শকক্ষত্রপতথা সৌরাষ্ট্রের শক – ক্ষত্ৰপ তৃতীয় রুদ্রসেনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং পার্শ্ববর্তী মিত্র রাজাদের সমবেত করে শক রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন । কয়েক বছর যুদ্ধ চলার পর তৃতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত করেন ।

এইভাবে পশ্চিম ভারতে শেষ শক বংশের অবসান ঘটে এবং পশ্চিমে আরবসাগর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত হয় । গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র গুপ্ত মাত্রজ ; হওয়ায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে । শক ৰংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকারি অভিধা গ্রহণ করেন । মধ্যপ্রদেশের উজয়িনী নগরীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন । সমসাময়িক একটি লেখাতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে “ বিশ্ব বিজেতা ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে । দিল্লির নিকটে মেহরৌলিতে একটি সুপ্রাচীন লৌহ স্তম্ভ থেকে জানা যায় যে , চন্দ্র নামে । এক রাজা বাংলার নৃপতিদের পরাজিত করেন এবং সেখান থেকে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করে ব্যাকট্রিয়ায় অভিযান চালান । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেক ঐতিহাসিক এই দিগ্বিজয়ী নৃপতিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে মনে করেন ।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অনেকে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলে মনে করেন । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোনও কোনও মুদ্রায় বিক্রমাদিত্য ‘ কথাটি উৎকীর্ণ আছে । কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের উপাধি ছিল “ শকারি ” ও তার রাজসভায় ‘ নবরত্ব ছিলেন । কবি কালিদাস তার রাজসভার মধ্যমণি ছিলেন । এসব কথা চিন্তা করে অনেকে তাকেই বিক্রমাদিত্য বলে সাব্যস্থ করেছেন । কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে প্রভেদ চোখে পড়ে । প্রথমত , কিংবদন্তী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী , অন্যদিকে তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র । দ্বিতীয়ত , নবরত্নের সব পণ্ডিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করেননি । তৃতীয়ত , তিনি ক্রিম সম্বং প্রবর্তন করেননি ।

কৃতিত্ব : গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনের ইতিহাসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্থান ছিল সমুদ্রগুপ্তের পরেই । একদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় , দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সার্থক উত্তরসূরি । সমুদ্রলুপ্তকে যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থপতি বলা যায় তাহলে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ঐ সাম্রাজোর সার্থক সংগঠক । তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যকে পরিপূর্ণতা দান করেন । শুধু বিজেতা ও সংগঠকরূপে নয় , সাহিত্য , সংস্কৃতির পৃষ্ঠপােষক হিসেবেও দ্বিতীয় চণও খ্যাতি ও অমরত্ব লাভ করেছিলেন । চিনা পর্যটক ফা – হিয়েন তার রাজত্বকালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণ :

কুমারগুপ্ত ( ৪১৫-৫৫ খ্রিঃ ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য ‘ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন । তিনি ৪১৪ থেকে ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে সক্ষম হন । তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে নর্মদা উপত্যকায় ‘ পুষ্যমিত্র ‘ নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতির আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রায় ধ্বংস হওয়্যার উপক্রম হয়েছিল । কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ থেকে গুপ্তসাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন ।

স্কন্দগুপ্ত ( ৪৫৫-৪৬৭ খ্রিঃ ) : স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট । সিংহাসনে আরােহণের অল্পকালের মধ্যেই তাঁকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় । স্কন্দগুপ্ত ছিলেন ‘ ভাগবৎ’ধর্মের অনুরাগী । তবে তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । স্কন্দগুপ্তকে শ্রেষ্ঠ , জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ রাজা’বলে আমঞ্জুশ্ৰীমূল কল্প’নামে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে অভিহিত করা হয়েছে ।

গুপ্ত বংশের শাসকগণ :

প্রায় ৩২০ থেকে ৫৫০ অবধি,গুপ্ত বংশের প্রধান শাখা ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্য শ্বাসন করেছিলেন। এই সাম্রাজ্য শ্রীগুপ্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাসকগণ:

- শ্রী গুপ্ত

- ঘটোৎকচ

- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

- সমুদ্রগুপ্ত

- রামগুপ্ত

- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

- প্রথম কুমারগুপ্ত

- স্কন্দগুপ্ত

- পুরুগুপ্ত

- প্রথম কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়

- বুধগুপ্ত

- নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য

- প্রথম কুমারগুপ্ত তৃতীয়

- বিষ্ণুগুপ্ত

- বৈনগুপ্ত

- ভানুগুপ্ত

গুপ্ত যুগের শিল্পকলা

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের অনন্য সাধারণ স্থান রয়েছে । এই যুগের ভাস্কর্য দর্শকদের মনে যে ভাবের সঞ্চার করে পূর্ববর্তী কোনাে যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য তা করে না । গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ভাস্কর্যগুলাে হল মথুরা শিল্পরীতির পরিণত কাজ । গুপ্তযুগে স্থাপত্য , ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে । পাহাড় খােদাই করে । গৃহনির্মাণ ছিল এই যুগের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হল তিগােয়ার বিষ্ণু মন্দির ( জলপুর ) , কুবীরের পার্বত্য মন্দির ( অজয়গড় রাজ্য ) , দেওগড়ের ( ঝাসি ) পাথরের দশাবতার মন্দির , ভিতরগাঁওয়ের ( কানপুর ) ইটের তৈরি মন্দির ইত্যাদি । সুতরাং মন্দিরশিল্পের অগ্রগতি ছিল গুপ্তযুগের সংস্কৃতির অপর বৈশিষ্ট্য।ভিতরগাঁও ও দেওগড়ের মন্দিরের গঠনরীতি ও আলংকারিক কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় । এই যুগে পাহাড় কেটে বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জন্য তৈরি গুহাগুলির মধ্যে ইলােরা ও অজন্তার গুহাগুলি বিশেষ উল্লেখযােগ্য ।

এইসব গুহার দেওয়াল ছিল মসৃণ ও নানা ছবি দিয়ে সুশােভিত । গুপ্তযুগে ভাস্কর্যশিল্পও ছিল উন্নত । পৌরাণিক আখ্যান ও উপাখ্যান অবলম্বনে কৃষ্ণ , বিষ্ণু , শিব ও অন্যান্য দেব – দেবীর মূর্তি এ যুগের ভাস্কর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । মূর্তিগুলির সাবলীল অঙ্গ বিন্যাস ও রেখার সুস্পষ্টতা অপূর্ব । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার – এর মতে , ‘ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ছিল খাটি ভারতীয় । গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও অসামান্য বিকাশ ঘটে । দিল্লির কুতুবমিনারের সংলগ্ন চন্দ্ররাজের লৌহ – স্তম্ভ এই যুগের ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । দেড় হাজার বছর ধরে সূর্যতাপ ও বৃষ্টিপাতেও এই স্তম্ভে এখনও মরিচা পড়েনি এবং মসৃণতাও কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি । নালন্দায় পাওয়া বুদ্ধের তামার মূর্তিও এই ধাতুশিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় । গুপ্তযুগের সােনা ও রূপার মুদ্রাগুলির সৌন্দর্য ধাতুশিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় ।

গুপ্ত যুগের চিত্রকলা

চিত্রকলা : গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল । অজন্তা , ইলােরা প্রভৃতি গুহাগুলির দেওয়ালে আঁকা ছবির বর্ণাঢ্যতা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে । ইওরােপীয় পণ্ডিতদের মতে , অজন্তার গুহাচিত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের ইউরােপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রগুলির সমতুল্য । এইসব গুহা – চিত্রগুলি ছিল বাস্তবতায় পরিপূর্ণ । এগুলিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নরনারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকা আছে ।। [ ৩ ] সাহিত্য : প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসকে ৩ টি পর্বে ভাগ করা যায় , যেমন : ( ১ ) খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত বিস্তৃত প্রথম পর্ব এবং ( ২ ) চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত গুপ্ত যুগকে দ্বিতীয় পর্ব এবং ( ৩ ) সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত গুপ্তপরবর্তী যুগকে তৃতীয় পর্ব বলা হয় । © প্রথম পর্ব : খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগেই পানিনি তাঁর বিজ্ঞানসন্মতভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন । ব্যাদি এবং পতঞ্জলি ছিলেন পানিনি রচিত ব্যাকরণের দুই প্রধান ব্যাখ্যাকার ও টীকাকার । এই যুগের অপর দুজন লেখক কাত্য ও কাত্যায়ন পানিনির ব্যাকরণে সমালােচনার অনুশাসন যােগ করেছিলেন । এই যুগেই শৌণিক তাঁর ‘ ঋগ্বেদ প্রতিশখ নামে গ্রন্থে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করেন । খ্রিস্টীয় প্রথম তিন শতকে বৈজ , সৌভব , হর্ষক্ষ প্রভৃতি লেখকরা সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান । খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সাতবাহন শাসনকালে দক্ষিণভারতের চন্দ্রাচার্য , বসুরাত , কাতন্ত্র প্রভৃতি পণ্ডিতরা সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । বেদের পর আর্য মনীষার অপর প্রধান সৃষ্টি হল রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ যা মহাকাব্য নামে পরিচিত । তবে রামায়ণ গ্রন্থটি মহাভারতের আগে লেখা । খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে বাল্মীকি মায়ণ লেখা শুরু করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে এই গ্রন্থটি তার পূর্ণাঙ্গ আকার লাভ করে । রামায়ণের কোনাে কোনাে অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তভাবে যুক্ত করা হলেও তা মূলত এক জনের রচনা । অন্যদিকে ব্যাসদেব প্রণীত মহাভারত গ্রন্থটির রচনাকাল হল খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দ । বর্তমানে এই গ্রন্থটিকে যে আকারে পাওয়া যায় তা কখনই একই সময়ে একজন লেখকের রচনা নয় । মহাভারতের কালসীমা বহুদূর প্রসারিত । প্রখ্যাত ভারতবিদ উইনটারনিজ – এর মতে এই মহাকাব্য দুটি শুধু কাব্য নয় — এই দুটি হল সমগ্র সাহিত্য । এতে ইতিহাস ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় । ‘ নন্দ – মৌর্য যুগের কবি নাট্যকারদের মধ্যে সুবন্ধ ও ভরতের নাম করা যায় । কুষান যুগের প্রখ্যাত নাট্যকারদের মধ্যে অশ্বঘােষ , ভাসও শুদ্ৰক — এই তিন জনের নাম বিশেষ উল্লেখযােগ্য । একাধারে কবি , নাট্যকার ও দার্শনিক অশ্বঘােষ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বুদ্ধচরিত , সৌন্দানন্দ ( সুন্দরী ও ননদ ) , সারিপুত্ৰপ্রকরণ , রাষ্ট্রপাল নাটক , বজ্ৰসূচি প্রভৃতি উল্লেখযােগ্য । এযুগের প্রখ্যাত নাট্যকার ভাস রচিত নাটকগুলাের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তা , চারুদত্ত , প্রতিজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ এবং শূদ্ৰক রচিত নাটকগুলাের মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকটি বিশেষ উল্লেখযােগ্য ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন (The fall of the Gupta Empire):

[ ১ ] গুপ্ত রাজশক্তির অবক্ষয় ও পতন সমুদ্রগুপ্ত , দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সামরিক প্রতিভার বলে মগধকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল , তা পঞ্চম শতকের শেষ ভাগ থেকে ভেঙে পড়তে থাকে এবং ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে তার বিলুপ্তি ঘটে । মৌর্যযুগ থেকে মােগল যুগ পর্যন্ত ভারতীয় । সাম্রাজ্যের পতনের যেসব সাধারণ কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে , গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না — যেমন রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব , প্রাদেশিক অভ্যুত্থান , আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা , বিদেশি শত্রুর আক্রমণ , অর্থনৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি । [ ১ ] রাজপরিবারে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও দুর্বলতা : স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত রাজপরিবারে তীব্র অন্তদ্বন্দ্বের সূচনা হয় । স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী সম্রাটরা সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হন । তাদের অযােগ্যতা ও পরস্পর – প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুন্ন করে । [ [ 2 ] আমলাতন্ত্রের অবক্ষয় : মৌর্য সাম্রজ্যের মতাে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্র সুসংগঠিত ও সুদক্ষ ছিল না । অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ( যেমন : মন্ত্রী , সচিব , আমত্য ) বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান করার প্রথা ছিল এবং তাদের পদ ছিল বংশানুক্রমিক । এই অবস্থায় আমলাতন্ত্রের দক্ষতা হ্রাস ও , অবক্ষয় ছিল স্বাভাবিক ভবিতব্য । [ [ ৩ ] স্থায়ী সেনাবাহিনীর অভাব : গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোনাে স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না । সেনাবাহিনী , রণহস্তি ও যুদ্ধের ঘােড়ার জন্য গুপ্ত সম্রাটদের সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তদের ওপর নির্ভর করতে হত । সামন্তনির্ভর এই ধরনের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল । L [ 4 ] সামন্তদের শক্তি বৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাসমান কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃত্ব : গুপ্তযুগের প্রথমদিকের শক্তিশালী এককেন্দ্রিক শাসনকাঠামাে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সামন্তনির্ভর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় । গুপ্তরাজাদের মধ্যে ব্রাত্মণদের ভূমিদান করা ছাড়াও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের গ্রাম দান করার প্রথা ছিল । এর ফলে ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বহু অঞলের ওপর সম্রাটের কর্তৃত্বের পরিবর্তে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় । গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সামন্ত রাজাদের মধ্যে কণৌজের মৌখরী বংশ , মান্দাশােরের যশােবর্মন ছিলেন । উল্লেখযােগ্য । | [ ৫ ] বিদেশি আক্রমণ ও অর্থসংকট : বিদেশি আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম কারণ । প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের আমলে পুষ্যমিত্র ও হূণদের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । অনেকের মতে , হূণ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ । কিন্তু মনে রাখা দরকার যে , গুপ্তসম্রাট হুণ আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে মােকাবিলা করেছিলেন । তবে সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে , বিদেশি শত্রুর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয় যা নিরসন করা সম্ভব হয়নি । ৬ ] সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘােষণা : গুপ্ত রাজপরিবারের অন্তর্কলহ ও বিদেশি আক্রমণের ফলে যে গােলযােগের উদ্ভব হয় , তার পূর্ণ সুযােগ গ্রহণ করেন প্রাদেশিক শাসকরা ও সামন্তরা । মালবের যশােধর্ম , বলভীর মৈত্রক , কনৌজের মৌখরী প্রভৃতি সামন্তরা গুপ্ত । সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘােষণা করেন । প্রাদেশিক শাসকরাও সেই সুযােগ গ্রহণ করেন । গুপ্তসম্রাটদের এমন শক্তি ছিল না যে , সামন্ত ও প্রাদেশিক শাসকদের দমন করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেন । ৭ ] পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের যুদ্ধবিমুখতা : স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তসম্রাটদের যুদ্ধ – বিমুখতা ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের , অপর কারণ । পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের অনেকেই ( যেমন : বুধগুপ্ত , তথাগতগুপ্ত , বালাদিত্য প্রমুখ ) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে স্বভাবতই যুদ্ধবিমুখ হয়ে পড়েন । সম্রাটদের এই যুদ্ধ – বিমুখতা মৌর্য সাম্রাজ্যের মতাে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিও যারপরনাই ক্ষুন্ন করে । [ ৮ ] অর্থনৈতিক অবক্ষয় : গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবক্ষয় এই সাম্রাজ্যের পতনের আর – এক কারণ । এই অবক্ষয়ের মূলে ছিল বাণিজ্যের সংকোচন । চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বর্বরদের রােম আক্রমণের ফলে ভারত – রােম বাণিজ্যের অবনতি ঘটে এবং রােমে ভারতীয় পণ্যের আমদানি যথেষ্ট কমে যায় । আবার চিন রেশম তৈরির কৌশল আয়ত্ত করলে চিনে ভারতের রেশমের চাহিদা কমে যায় । অথচ সমৃদ্ধ বাণিজ্য ছিলগুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস । এছাড়া সামন্তরা স্বাধীনতা ঘােষণা করে সম্রাটকে দেয় কর বন্ধ করে দেন । সুতরাং , অর্থনৈতিক অবক্ষয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তােলে ।

আরও পডুনঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতা