Harappan civilization :Harappan civilization is considered to be a landmark event in the Harappan civilization, India and world civilization. Bengali archaeologists Rakhaldas Bandyopadhyay, Nanigapal Majumder and Dayaram Sahani, Kashiram Dixit, John Marshall, Sir Matimar Wheeler and others are associated with this discovery of Harappan civilization. Spread of Harappan Civilization: The first civilization to be discovered on the banks of the Indus was previously thought to have originated only in the Indus Valley. So at first this civilization was called Indus Civilization but later this idea has changed as a result of Indus Archaeological Discovery and Research.

হরপ্পা সভ্যতা(Harappan civilization ):

১৮৪২ সালে চার্লস ম্যাসন তার ন্যারেটিভস অফ ভেরিয়াস জার্নিস ইন বালোচিস্তান, আফগানিস্তান অ্যান্ড দ্য পাঞ্জাব গ্রন্থের হড়প্পার ধ্বংসাবশেষের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে “তেরো ক্রোশ” দূরে একটি প্রাচীন নগরীর উপস্থিতির কথা বলেছিল। কিন্তু প্রায় শতাব্দীকাল এই বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহ দেখাননি।

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন ও উইলিয়াম ব্রান্টন করাচি ও লাহোরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি লাইন স্থাপনের দায়িত্ব পান। জন লিখেছেন: “রেললাইন স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ব্যালাস্ট কোথা থেকে পাওয়া যায়, সেই ভেবে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম।” তাদের বলা হয় যে, লাইনের নিকট ব্রাহ্মণাবাদ নামে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সেই শহরে এসে তারা শক্ত ও ভালভাবে পোড়ানো ইঁটের সন্ধান পান এবং নিশ্চিত এই ভেবে যে “ব্যালাস্টের একটি উপযুক্ত উৎস পাওয়া গেছে।” ব্রাহ্মণাবাদ শহর এই ভাবে ব্যালাস্টে পরিণত হয়।[১৩] কয়েক মাস পরে, আরও উত্তরে জনের ভাই উইলিয়াম ব্রান্টনের কর্মস্থলে “লাইনের অংশে অপর একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষের ইঁট নিকটবর্তী হড়প্পা গ্রামের অধিবাসীরাও ব্যবহার করত। এই ইঁটেরই ব্যালাস্টে তৈরি হয় লাহোর থেকে করাচি পর্যন্ত ৯৩ মাইল (১৫০ কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের রেলপথ।”

১৮৭২-৭৫ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম হড়প্পা সিলমোহর প্রকাশ করেন। তিনি ভুলবশত এটি ব্রাহ্মী লিপি মনে করেছিলেন। এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯১২ সালে জে. ফ্লিট আরও কতকগুলি হরপ্পা সিলমোহর আবিষ্কার করেন। এই সিলমোহর দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২১-২২ সালে স্যার জন মার্শাল এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য অভিযান চালান। এই অভিযানের ফলশ্রুতিতেই স্যার জন মার্শাল, রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানি ও মাধোস্বরূপ ভাট হরপ্পা এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ই. জে. এইচ. ম্যাককি ও স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করেন। ১৯৩১ সালের মধ্যেই মহেঞ্জোদাড়োর অধিকাংশ প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও খননকার্য অব্যাহত থাকে। এরপর ১৯৪৪ সালে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের তদনীন্তন ডিরেক্টর স্যার মর্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে অপর একটি দল এই অঞ্চলে খননকার্য চালায়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে আহমদ হাসান দানি, ব্রিজবাসী লাল, ননীগোপাল মজুমদার, স্যার মার্ক অরেল স্টেইন প্রমুখ এই অঞ্চলে খননকার্যে অংশ নিয়েছিলেন।

ভারত বিভাগের পর সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ প্রত্নস্থল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ভূখণ্ডই ছিল এই প্রাচীন সভ্যতার মূল কেন্দ্র। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকারের পুরাতাত্ত্বিক উপদেষ্টা স্যার মর্টিমার হুইলার এই সব অঞ্চলে খননকার্য চালান। সিন্ধু সভ্যতার সীমান্তবর্তী প্রত্নস্থলগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বলা হয় পশ্চিমে বালোচিস্তানের সুকতাগান ডোর এবং উত্তরে আফগানিস্তানের আমুদারিয়া বা অক্সাস নদীর তীরে শোর্তুগাই অঞ্চলে।

হরপ্পা সভ্যতার পূর্ণবর্ধিত সময়কাল ২৬০০ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতার পূর্বসূরি আদি হরপ্পা সভ্যতা ও উত্তরসূরি পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল মিলিয়ে এই সভ্যতার পূর্ণ বিস্তারকাল খ্রিষ্টপূর্ব তেত্রিশ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। সিন্ধু সভ্যতার পর্ববিভাজনের ক্ষেত্রে যে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল পর্ব ও যুগ। আদি হরপ্পা সভ্যতা, পূর্ণবর্ধিত হরপ্পা সভ্যতা ও পরবর্তী হড়প্পা সভ্যতাকে যথাক্রমে আঞ্চলিকীকরণ, সংহতি ও স্থানীয়ভবন যুগও বলা হয়ে থাকে। আঞ্চলিকীকরণ যুগের সূচনা নিওলিথিক মেহেরগড় ২ সময়কাল থেকে। ইসলামাবাদের কায়েদ-এ-আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদ হাসান দানির মতে, “মেহেরগড়ের আবিষ্কার সিন্ধু সভ্যতা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ধারণাটিই পরিবর্তিত করেছে। এর ফলে আমরা একেবারে গ্রামীণ জীবনযাপনের সূচনালগ্ন থেকে সমগ্র সভ্যতাটির একটি পূর্ণ চিত্র প্রাপ্ত হয়েছি।”[১৭]

নিকটবর্তী ইরাবতী নদীর নামে নামাঙ্কিত আদি হড়প্পা ইরাবতী পর্বের সময়কাল ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এটি পশ্চিমে হাকরা-ঘগ্গর নদী উপত্যকার হাকরা পর্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদাড়োর নিকটবর্তী একটি স্থানের নামাঙ্কিত কোট দিজি পর্বের (২৮০০-২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, হরপ্পা দুই) পূর্ববর্তী পর্ব এটি। সিন্ধু লিপির প্রাচীনতম নিদর্শনটি খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের সমসাময়িক।

পাকিস্তানের রেহমান ধেরি ও আমরিতে পূর্ণবর্ধিত পর্বের প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। কোট দিজি (হড়প্পা দুই) এমন একটি যুগের প্রতিনিধি যা পূর্ণবর্ধিত যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। এই স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের একটি প্রধান কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল এবং নাগরিক জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হচ্ছিল। এই শহরের আরও একটি শহর ভারতে হাকরা নদীর তীরে কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে।

অন্যান্য আঞ্চলিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। লাপিস লাজুলি ও অন্যান্য রত্ন প্রস্তুতকারক উপাদান দূর থেকে আমদানি করা হত। গ্রামবাসীরা এই সময় মটর, তিল, খেজুর ও তুলার চাষ করত। এই সময় মহিষ পোষ মানানো শুরু হয়। ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা বৃহৎ এক নগরকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময়কাল থেকেই পূর্ণবর্ধিত হরপ্পা সভ্যতার সূচনা।

ভারত তথা বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে করা হয় । হরপ্পা সভ্যতার এই আবিষ্কারের সঙ্গে বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিধ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় , ননীগােপাল মজুমদার ও দয়ারাম সাহানী , কাশীরাম দীক্ষিত , জন মার্শাল , স্যার মাটিমার হুইলার প্রমুখের নাম জড়িয়ে আছে ।

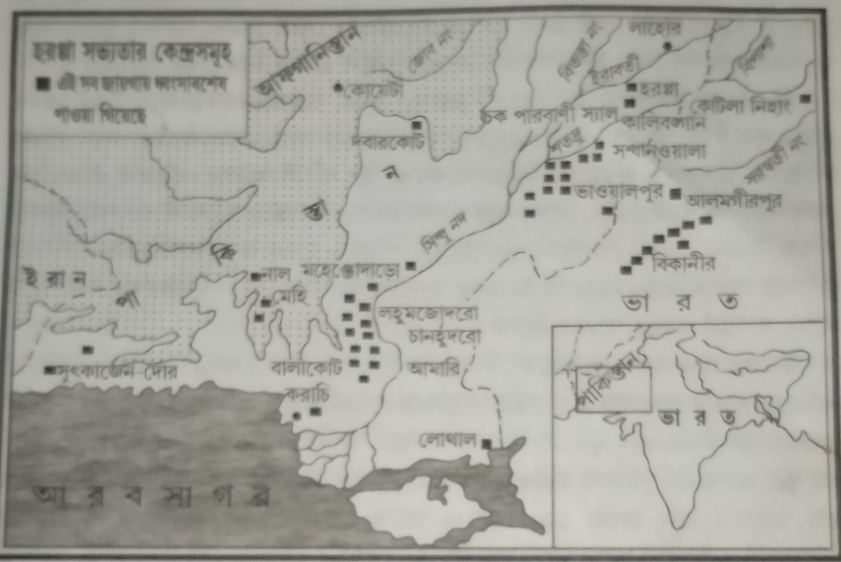

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার : সিন্ধুনদের তীরে প্রথম এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় বলে আগে মনে করা হত যে শুধুমাত্র সিন্ধু উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল । তাই প্রথমে এই সভ্যতাকে সিন্দুসভ্যতা বলা হলেও পরে সিন্ধু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে এই ধারনার পরিবর্তন ঘটেছে । এই সভ্যতার প্রধান দুটি কেন্দ্রের একটি হল হরপ্পা ( পাকিস্তানের পাঞ্জাব রাজ্যের মন্টোগােমারী জেলার অন্তর্গত ) , অপরটি হল মহেঞ্জোদাড়াে ( পাকিস্তানের সিন্দুরাজ্যের লারকানা রাজ্যের অন্তর্গত ) । সাম্প্রতিককালের আবিষ্কার এই সভ্যতার পরিধিকে সিন্ধুতট অতিক্রম করে পাকিস্তানের অন্যান্য স্থান ( যেমন চানহূদরাে , কালিবান , বালুচিস্তান , আমারি , বালাকোট ) ভারতের নানান স্থান ( যেমন : নর্মদা নদীর উপত্যকা , লােথাল , সৌরাষ্ট্র , কাথিয়াবাড় , রাজস্থান , রােপার , আলমগীরপুর প্রভৃতি ) এবং ভারতের বাইরে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে । আধুনিক মত অনুসারে , হরপ্পা সভ্যতা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ , পশ্চিমে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত এবং দক্ষিণে খাম্বা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল , অর্থাৎ পূর্ব – পশ্চিমে ১,১০০ কিলােমিটরের বেশি এবং ইক কমে ১,৪০০ কিলোমিটারেরও বেশি অকাল মুখে ল । আগুন হরয়া অঞ্চলে তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাওয়ায় এবং এই সব নিদর্শনের প্রত্নতাত্ত্বিক গণুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় বর্তমানে এই সভ্যতাকে হরফ স্যা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হনগ্ধা তথা সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । অথত পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় স ৬৩া ।.৫ণ দিক থেকে মিশ খানি – ন্যাসিরিয়ার সম 40+ ৩ | | করেছে । সর্বশেষ বিচারে , হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ অব্দকেই মেনে নেওয়া হয়েছে । সুপ্রাচীন এই সভ্যতার আর্থসামাজিক জীবনের মতাে নগর জীবনও যে উন্মত ছিল , তা নীচের স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকন(City planning of Harappan civilization):

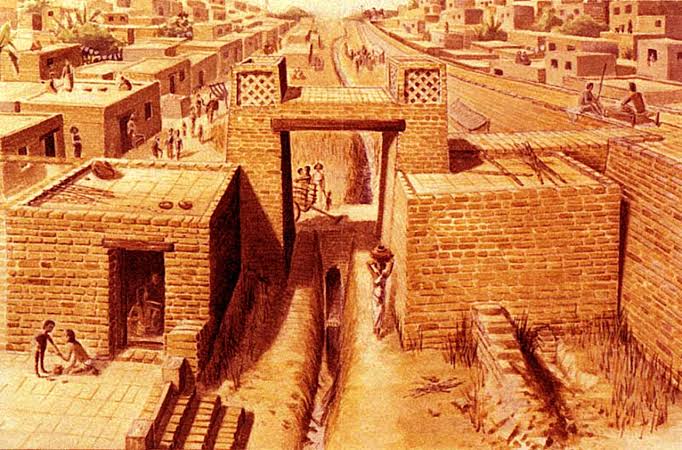

( ১ ) প্রধান নগর পরিকল্পনা : হরপ্পা স ৬৩ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে , এটি ছিল এক অতি উন্নত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা । মহেঞ্জোদাড়ো , হর , কালিবানন ও লােথাল এইসব নগরগুলি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত । প্রধান দুটি নগরের পরিকল্পনা প্রায় একই ধরনে ছিল । নগর পরিকল্পনার দুটি প্রধান দিক হল যে , প্রত্যেকটি নগর দুগ Wাকা বেষ্টিত ছিল । উঁচু ঢিপির ওপর দুর্গ নির্মাণ করা হত । শাসকশ্রেণির লােকেরা দুগের অভ্যন্ততে বসবাস করতেন আৰ নগৰ দুর্গেক নীচে অবস্থিত উপগণীতে ছিল সাধারণ মানুষের বসবাস ।

( ২ ) রক্তাঘাট দুর্গের নীচে প্রায় দেড় কিলােমিটার অঞ্চল জুড়ে প্রকৃ ৩ শহর বিস্তৃত ছিল । প্রতিটি শহর তার চারদিকের প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল । ৩ মিটার থেকে ১০ মিটার চওড়া এইসব আপলো উত্তর – দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে সমান্তরালভাবে বিত ছিল । গলিপথগুলি ছিল বড়াে রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত ।

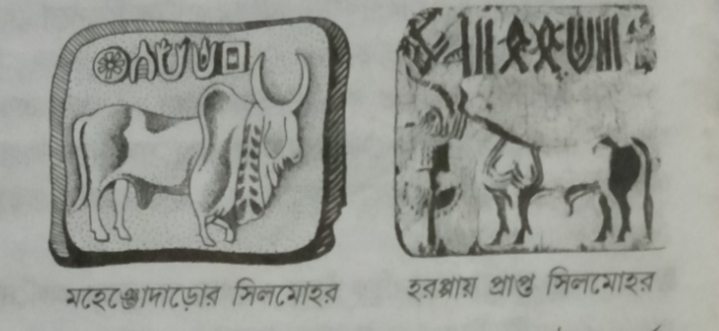

( ৩ ) পােশাক – পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র : হরপ্পা যুগে পােশাক – পরিচ্ছদের জন্য প্রধানত সুতি ও পশম ব্যবহার করা হত । তাদের মধ্যে দুই অংশবিশিষ্ট পােশাকের প্রচলন ছিল — এক ভাগ [ হের ওপর ভাগের জন্য এবং অপর ভাগ দেহের নিম্নভাগের । OSVUDI BAILEXUMS জন্য । নারী – পুরুষ সকলেই অলং কার ব্যবহার করত । নারীদের প্রধান । অলংকার ছিল কান পাশা , কোমরবন্ধ ও গলার হার । হরপ্পায় ৷ প্রচুর পরিমাণে সােনা , রূপা , তামা । মহেঞ্জোদাড়াের সিলমােহর হরয়ায় প্রাপ্ত সিলমােহর ও হাতির দাঁতের তৈরি অলংকার পাওয়া গেছে । হরপ্পা সভ্যতার যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে কুঠার , বর্শা , তীর – ধনুক ইত্যাদির নিদর্শনও পাওয়া গেছে ।

( ৪ ) গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও শিল্প : গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য হরপ্পার অধিবাসীরা ধাতু ও মাটির তৈরি বাসনপত্র , কলসি , জালা , থালা , বাটি প্রভৃতি ব্যবহার করতেন । দৈনন্দিন ব্যবহার্যের মধ্যে ধাতুর তৈরি বাটখারা , সুচ , চিরুনি , কাস্তে , কুঠার , তীর – ধনুক প্রভৃতি উল্লেখযােগ্য ছিল । শিল্পকর্মের মধ্যে উল্লেখযােগ্য ছিল ধাতু ও পােড়ামাটির তৈরি সিলমােহর , নারীমূর্তি , কুঁজওয়ালা ষাঁড় , যােগীমূর্তি প্রভৃতি ।

( ৫ ) জীবিকা : হরপ্পা সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন । এমনকি শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্যও হরপ্পা যুগের বহু মানুষের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হয়ে ওঠে । এযুগে গৃহপালিত পশু হিসেবে গােরু , ষাঁড় , মহিষ , ভেড়া , কুকুর প্রভৃতি প্রতিপালন করা হত । তবে হরপ্পা সভ্যতায় ঘােড়ার ব্যবহার ছিল কিনা সে ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না ।

[ গ ] হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবন : সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্ম কী ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় । যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে দেবী ও পুরুষ মূর্তির নিদর্শন রয়েছে । হরপ্পার প্রাপ্ত নারীমূর্তিকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে একটি সিলমােহরে ত্রিমুখবিশিষ্ট এবং জীবজন্তু পরিবেষ্টিত যােগীমূর্তি পাওয়া গেছে । এই মূর্তি যােগীর আসনে উপবিষ্ট , তাঁর মাথায় আছে শিং । এই যােগী দেবতাকে স্যার জন মার্শাল ‘ পশুপতি শিব এবং ব্যাসাম ‘ আদি শিব ‘ বলে অভিহিত করেছেন । এই সিলমােহর থেকে মনে হয় যে , এই প্রধান উপাস্য । দেবতা ছিলেন পশুপতি মহাদেব । হরপ্পাবাসীরা দেবদেবীর পাশাপাশি গাছপালা , জীবজন্তু , সাপ , জল , নদনদী ও পশুপাখির উপাসনা করতেন । হরপ্পায় পাওয়া বহু মূর্তির গায়ে ধোঁয়ার চিহ্ন হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমােহর থেকে মনে হয় যে , এখানকার অধিবাসীরা পূজার সময় ধূপ ও দ্বীপ জ্বালতেন । এছাড়া স্বস্তিকাচিহ্নের ব্যবহার তাঁদের সূর্য পূজার ইঙ্গিত দেয় । যদিও ধর্মীয় উপাসনার জন্য কোনও মন্দির বা উপাসনালয় আবিষ্কৃত হয়নি । তবে এই সভ্যতার ধর্মীয় ব্যবস্থায় পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের হিন্দু দেবদেবীর পূর্বাভাষ পাওয়া যায় । হিন্দুধর্মের শক্তির প্রতীক হিসেবে যে মাতৃদেবীর পূজা প্রচলিত হয় তার আভাস মেলে হরপ্পা সভ্যতায় ।

মৃতদেহ সঙ্কার ও পারলৌকিক বিশ্বাস : হরপ্পায় একটি বড়াে আকারের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে । তাতে মনে হয় সেই সময় মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত ও সেই সঙ্গে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার কবরে রাখা হত । অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা পরলােকে বিশ্বাস করতেন । | [ ঘ ] হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন : হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন আলােচনার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায় , যেমন : প্রথমত , নগরকেন্দ্রিক হলেও হরপ্পা সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি । শহরগুলির বাইরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল । কৃষির জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল কিনা তা সার্বিক জানা যায় না । কৃষিতে উৎপন্ন প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম , যব ও নানাজাতীয় বাদাম । তবে এযুগে ধানের চাষ প্রচলিত ছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না । বস্তৃত কৃষির উপর ভিত্তি করে এযুগে নগর সভ্যতার সৌধ রচিত হয়েছিল । দ্বিতীয়ত , হরপ্পা সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের সমসাময়িক । টিনের সঙ্গে তামার মিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করা হত এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়ােজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হত । তবে সে যুগে লােহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না । শহরগুলিতে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছিল । শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের স্থান ছিল সবার ওপরে । তুলায় প্রস্তুত বস্ত্র ছাড়া এযুগে পশমের পােশাকেরও ব্যবহার প্রচলিত ছিল । মৃৎশিল্প ও রঞ্জন শিল্পেও সিন্ধুবাসীরা উন্নত ছিল । মৃৎশিল্পীরা মাটির পাত্র তৈরি করে আগুনে পুড়িয়ে তা রং দিয়ে চিত্রিত করত । তৃতীয়ত , হরপ্পা সভ্যতায় ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল । রাজস্থান , কাশ্মীর , দক্ষিণভারত , আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সিন্ধু অঞলের ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । এমনকি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী তীরের নগরগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় । সিন্ধু অঞ্চলে অনেক সিলমােহর পাওয়া গেছে । এগুলি সাধারণত ব্যাবসা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হত । গুজরাটের লােথালে একটি জাহাজের বন্দর আবিষ্কৃত হয়েছে । বিদেশ থেকে হরপ্পা সভ্যতায় সােনা , টিন , সিসা , রূপা , তামা , শঙ্খ , দেবদারু কাঠ , নীলকান্তমণি প্রভৃতি আমদানি করা হত । অপর দিকে রপ্তানি দ্রব্যগুলির মধ্যে হাতির দাঁত , মণিমুক্তা , সুতিবস্ত্র , চিরুনি , ময়ূর ও ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি ছিল প্রধান ।

[ ঘ ] হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ (The cause of the decline of the Harappan civilization):

প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে সিন্ধু সভ্যতার উত্থানের মতাে পতনের কারণ সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না । তবে ঐতিহাসিকরা তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক — বিশেষত বৈদেশিক আক্রমণকেই পতনের সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করেছেন , যেমন : ( ১ ) প্রাকৃতিক কারণ : হরপ্পা সভ্যতার পতনের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে এম . আর . সাহানি , রাইকেস , ডেইলস প্রমুখ ঐতিহাসিকরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপকে চিহ্নিত করেছেন । এই প্রসঙ্গে মতপ্রকাশ কালে রাইকেস বন্যার কথা উল্লেখ করেছেন । বস্তুত সিন্ধু নদীতে ক্রমাগত বন্যা দেখা দেওয়ায় এই সভ্যতা বিলুপ্তি ঘটে ।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রসঙ্গে অনেকে অনুমান করেন যে , মধ্যে , দাকােপ কাছে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প এর ফলেই সভ্যতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয় । সভ্যতার পতনের সবচেয়ে প্রচলিত মতটি হল প্রাকৃতিক পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন । কামত বৃষ্টিপাতেৰা পৰিমাণের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় উর্বর কৃষি অঞ্চল মরুভূমিতে পতিত হয় । ( ২ ) আর্থসামাজিক কারণ : এম ট্যাঙি , দুইলার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিদেশি আতিনা আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করেন । এই আক্রমণকারীদের অনেকেই ‘ বৈদিক আর্য ’ বলে অভিহিত করেছেন । ) অনেক ঐতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতি ও নাগরিকদের চারিত্রিক অবনতিকে দায়ী করেছেন । হরপ্পা সভ্যতার শেষের দিকে পৌরপ্রশাসনের দুর্বলতা এবং নাগরিকদের স্বৈরাচার এই সভ্যতার পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তােলে । পরিশেষে বলা যায় সভ্যতার পতনের মূলে বিভিন্ন কারণের সমাবেশ ঘটেছিল । তবে , সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তির রহস্য সঠিকভাবে উদঘাটন করা সক্ত হয় । ও ] সমকালীন অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক : সেই প্রাচীনযুগেও বিশ্বের জাতিগুলি একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছিল না । সেই যুগেও জলপথেও স্থলপথেমানবজাতির গমনাগমন ছিল । সুতরাং বলা যায় মিশরীয়ও আসিরীয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার যােগাযােগ ছিল । মেসােপটেমিয়া ও মহেঞ্জোদাড়াের সিলমােহরগুলির মধ্যে বেশ মিল দেখা গিয়েছে । সুমার অঞ্চলের সিলমােহর , দীপাধার ও খােদাই করা পাত্র মহেঞ্জোদাড়াে ও হরপ্পায় পাওয়া গেছে । এ থেকে মনে হয় জলপথে মিশর ও স্থলপথে সুমেরীয় অঞ্চলের সঙ্গে সিন্দুবাসীদের বাণিজ্যের চলাচল ছিল । ঐতিহাসিক চাইল্ড ( Child ) – এর মতে , হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়াের শিল্পীরা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলে অবস্থিত বাজারে বেচাকেনা করতেন । পশ্চিম এশিয়ার আক্কাদ’অঞলে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশেরও অস্তিত্ব পাওয়া গেছে । মেসােপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বণিকদের প্রধান বাণিজ্য – সম্ভার ছিল সুতির পােশাক পরিচ্ছদ । সেখান থেকে তাঁরা মূল্যবান পাথর ও কিছু বিশেষ ধরনের কাঁচামাল ভারতে আমদানি করতেন । এই আলােচনার উপসংহারে বলা যায় যে , বিশ্বের দরবারে হরপ্পা সভ্যতার অবদান হল প্রথম নগর – পরিকল্পনা , প্রথম নগর – কেন্দ্রিক সভ্যতা , প্রথম পৌরসংস্থা , প্রথম স্থাপত্যকলা ও জনগণের কল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রথম দৃষ্টান্ত ।

হরপ্পা সভ্যতার কৃষি ও জীবিকা (Agriculture and livelihood of Harappan civilization):

একথা অনস্বীকার্য যে, নাগরিক বিপ্লবের জন্য কৃষি উৎপাদনের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রসারণ প্রয়োজন। সিন্ধু উপত্যকায় কোনো বিশেষ কারণ ছিলো, যা এ ধরনের প্রসারে অভূতপূর্ব সহযোগিতা করোছিলো। বলা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২২৩০, এ সময়কালে আজকের তুলনায় অত্যন্ত বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায়, সে অঞ্চলে দীর্ঘকাল আর্দ্র পর্ব স্থায়ী হয়েছিলো। পরিবেশের এ সহায়তার কারণে সিন্ধু উপত্যকায় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের তুলনায় সে সময়ে অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিলো। তবে কৃষিক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, ওই সময়কার কৃষি হাতিয়ার। প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতির সময়কালে লাঙলের উপস্থিতিই তার একমাত্র প্রমাণ নয়, বরং বানাওয়ালি এবং জাওয়াইওয়ালায় (বাহাওয়ালপুর) কাদামাটির লাঙল আবিষ্কারও একই সূত্রে গাথা। উত্তরপূর্ব আফগানিস্তানে শোরতুঘাই এর সিন্ধু জনবসতিতে লাঙল-কর্ষিত ভূক্ষেত্র পাওয়া গেছে। লাঙল আসার পরে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলেও, ফসল কাটার জন্য তেমন কোনো যন্ত্রপাতি সেসময়ের ইতিহাস থেকে জানা যায় না।

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে সঞ্চিত ভৌমজলকে যেসব প্রাচীন সভ্যতায় কূপের সাহায্যে সংরক্ষিত করা হতো, তাদের মধ্যে প্রথম যে সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তা হলো সিন্ধু সভ্যতা। গ্রামেও যে কাচা ইদারা খনন করা হতো, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আর আল্লাহডিনো (করাচীর নিকটে)তে উচ্চতর ভূমিতে নির্মিত এক পাথরে বাধানো কূপও রয়েছে। সম্ভবত নিচের ভূক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এটি উচুতে স্থাপন করা হয়েছে। তবে সেখানে পুলি ব্যবস্থা চোখে পড়েনি।

প্রাচীন এবং পরিণত সিন্ধু এলাকাসমূহে খেজুর, বদরী (ber), আঙুর এবং আনারস উৎপাদিত হবার প্রমাণ (বীজের স্বাক্ষ্য) পাওয়া গেছে। প্রথম দুটি মেহরগড়ের প্রাচীনতম বসতিস্তরে পাওয়া গেছে। পরের দুটি হেলমন্দ উপত্যকায় উৎপাদিত হতো। আবিস্কৃত প্রাণী অস্থির মধ্যে “জেবু”র সন্তানসন্ততিদের হাড়ের সংখ্যা অত্যধিক। বলদ গাড়ি এবং লাঙল টানতো এবং গরু দুধ দিতো, এতেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিন্ধু এলাকার মানুষজনের জীবনযাত্রার স্বর্ণইতিহাস। এছাড়া সিন্ধু এলাকার জনগণের অন্যতম পেশা ছিলো শিকার। সিন্ধু সীল মোহর দেখে একটি বিষয় বলা যায় যে, বন্য এবং হিংস্র পশুর মোকাবেলা করা তখনকার সময়ের মানুষদের মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়।

হরপ্পা সভ্যতার সাথে বৈদিক সভ্যতার পার্থক্য

হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই দুই সভ্যতাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হিসাবে পরিচিত । প্রাচীন এই দুই সভ্যতার মধ্যে বিভিন্ন গঠনগত অমিল ও মিল লক্ষ করা যায় ।

সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার কয়েকটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে , যেমন : ( ১ ) মৃত্তিকা খনন করে সিন্ধু সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় । যে , সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক , আধুনিক ও উন্নত । পক্ষান্তরে আর্য সভ্যতা ছিল একটি গ্রামীণ সভ্যতা ।

( ২ ) আর্য সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক , অর্থাৎ পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্বেসর্বা । পক্ষান্তরে । সিন্ধু সভ্যতায় সমাজে মাতৃতান্ত্রিক রীতির প্রচলন ছিল । ( ৩ ) সিন্ধু অধিবাসীদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উৎস ছিল ব্যাবসাবাণিজ্য । আর্য অধিবাসীরা কৃষিকার্যের মধ্যমে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করতেন । ( 8 ) অনুমান করা হয় , সিন্ধু সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ধাতু যুগের প্রথমার্ধে । কারণ এই সভ্যতায় তামা , ব্রোঞ্জের নিদর্শন পাওয়া গেলেও লােহা ব্যবহারের কোনােরকম চিহ্ন পাওয়া যায় । নি । অপরদিকে , আর্যরা লােহার ব্যবহার জানতেন । ( ৫ ) সিন্ধুর অধিবাসীরা পশুর ব্যবহার জানলেও অনুমান করা হয় যে , তাঁরা ঘােড়ার ব্যবহার জানতেন না । অন্যদিকে আর্যরা প্রাত্যহিক জীবনে ঘােড়া ব্যবহার করতেন । ( ৬ ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা শবদেহকে সমাধি দিতেন কিন্তু আর্যরা শবদেহ দাহ করতেন । ( ৭ ) সিন্ধু অধিবাসীরা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যাবসাবাণিজ্য গড়ে তুলেছিলেন । অপরদিকে , আর্যরা প্রথমদিকে গােরু বিনিময় ও পরবর্তীকালে মনা ও নিষ্ক মুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে ব্যাবসাবাণিজ্য চালাতেন । ( ৮ ) পরিশেষে বলা যায় যে , গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় আর্যরা সম্ভম্বত বহির্ভারত থেকে এসে কৃষিভিত্তিক একটি উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছিলেন । পক্ষান্তরে , খর্বাকৃতি ও কৃষ্যকায় সিন্ধু অধিবাসীরা ছিলেন এদেশীয় এবং তাঁরা একটি উন্নত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । দুটি সভ্যতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকলেও আর্য সভ্যতার উপর সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না । হিন্দু ধর্মের শক্তি পূজা , শিব পূজা , সিন্ধু সভ্যতার থেকে নেওয়া হয়েছিল । পােড়ামাটির ইট , পােড়ামাটির মূর্তি , ছাপ লাগানাে মুদ্রা প্রভৃতি হরপ্পা সভ্যতার উত্তরাধিকার বলে গণ্য করা হয় । অতি সম্প্রতি প্রখ্যাত গবেষিকা ডঃ মালতি শেনড়গে তাঁর রচিত গ্রন্থে সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে , হরপ্পা সভ্যতার ভাষা দ্রাবিড়গােষ্ঠীর সমতুল বলা চলে না , কারণ এই ভাষার চরিত্র ছিল আক্কাডিয়ান । এর থেকেই পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয় । এই তত্ত্ব অনুসারে বলা চলে বৈদিক – আর্য সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতা দুটি পরস্পর বিরােধী সভ্যতা ছিল না , ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা ।

আরও পডুনঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস